特定保健指導は、医療保険者に実施が義務付けられている制度です。

大きな目的は生活習慣病の予防や健康状態の改善ですが、実施企業には従業員の行動変容や生産性向上などの好影響が期待できます。

無料で実施できる特定保健指導はこちら

【まずは資料のダウンロードから】

本記事では、特定保健指導の基本から企業が導入する際のポイント、実施率向上の工夫、そして成功事例までを徹底的に解説します。

目次

特定保健指導とは?

基本の「き」

特定保健指導の概要と法的背景

特定保健指導とは、メタボリックシンドロームに着目し、内臓脂肪を減らして生活習慣病予防を目的とした健康支援の取り組みです。

2008年からは、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施が医療保険者に義務付けられました。

特定保健指導の対象となるのは、健診の結果、一定の基準に当てはまるメタボリックシンドロームのリスクがある40歳以上75歳未満のすべての被保険者および被扶養者です。

特定保健指導の種類と内容

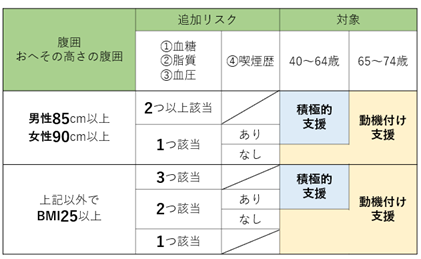

メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」の2種類の指導が行われます。

- BMI(体格指数)=体重(kg) ÷身長(m) ÷身長(m)

- 血糖:空腹時血糖が100mg/dl以上、またはHbA1c(NGSP値)5.6%以上

- 脂質:空腹時中性脂肪150mg/dl 以上またはHDL コレステロール40mg/dl 未満

- 血圧:収縮期血圧 130mmHg以上 または 拡張期血圧 85mmHg 以上

「動機付け支援」は、生活習慣病のリスクが現れ始めた段階の方が対象です。

保健指導では、生活習慣を振り返り、改善に向けた目標を設定し、自ら行動できるようサポートします。

支援は基本的に1回のみで、一定期間(3カ月以上)経過後に、生活習慣の改善状況などを確認します。

一方、「積極的支援」は、生活習慣病のリスクが複数確認された方が対象です。

生活習慣の改善がより強く求められるため、一定期間(3カ月以上)にわたり、複数回にわたって継続的かつ手厚い支援が行われます。

企業・保険組合等・従業員の役割分担

特定保健指導は、医療保険者に実施の義務があります。

事業者には、特定保健指導の実施に協力する努力義務が課されており、保険者が円滑に支援を提供できるよう、協力することが求められています。

被保険者および被扶養者に対しては、特定保健指導の利用は義務付けられていません。

しかし、指導を受けないことで生活習慣を見直す貴重な機会を逃してしまう可能性があるため、積極的な利用が望まれます。

企業が特定保健指導に

取り組むメリット

健康経営の観点から見たメリット

企業が特定保健指導へ積極的に取り組むことは、健康経営の観点から多くのメリットがあります。

従業員の生活習慣病予防や健康意識の向上が促進され、健康状態の改善につながることで、欠勤の減少やプレゼンティーズムの抑制が期待できます。これにより業務の効率化や生産性の向上が図られ、企業全体のパフォーマンス向上につながります。

また、特定保健指導の実施は「健康経営優良法人」の認定基準の評価対象にもなっており、認定取得に対して有利に働きます。

健康経営優良法人として認定されることは、企業イメージの向上や社会的信頼の確保にもつながり、採用市場において他社との差別化要素となります。

さらに、従業員の健康に配慮する企業姿勢は、働きやすい職場環境づくりにも貢献し、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下、優秀な人材の確保・定着にも好影響を与えます。

これらの取り組みは、持続可能な経営基盤の構築と企業の中長期的な成長にもつながる重要な要素です。

経済的メリット

企業が特定保健指導に取り組むことは、従業員の健康保持・増進にとどまらず、経済的なメリットも多くもたらします。

特定保健指導を実施し、早期に生活習慣の改善を促すことで、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病の予防および、従業員の医療費の抑制、ならびに企業が加入する保険組合等全体の医療費負担の軽減にもつながります。

医療費の抑制は健康保険料率の上昇を抑える効果もあり、企業には将来的な保険料負担の軽減という形で経済的メリットが生まれます。

また、企業が所属する保険組合等にとっては、特定保健指導の実施率により、後期高齢者支援金の減算措置が適用される可能性があります。

これは健保組合等にとって直接的な財政的インセンティブであり、企業にも間接的なメリットをもたらします。

加えて、健康状態の改善によって従業員のプレゼンティーズム※1やアブセンティーズム※2のリスクが軽減されることで、業務効率や生産性の向上が見込まれます。

休職や早期退職のリスク低減も含め、人件費や採用・教育コストの抑制につながり、企業全体の経済的な損失を防ぐ手段としても有効です。

※1:心身の健康問題を抱えながら業務に従事しており、生産性が低下している状態

※2:心身の不調が原因で遅刻や早退、欠勤、休職などが発生しており、業務自体が行えていない状態

従業員にとってのメリット

特定保健指導を実施することは、従業員にとっても多くのメリットがあります。

まず、健診結果をもとに保健師や管理栄養士などの専門職からパーソナライズされた健康アドバイスを受けることができ、自身の生活習慣を見直すきっかけになるでしょう。

食事や運動、睡眠など、日常生活に密着した具体的な改善提案を受けることで、無理なく実践できる健康づくりが可能です。

また、面談やフォローアップを通じて、自分の健康状態に対する理解が深まり、健康への意識が自然と高まります。

これにより、生活習慣病の予防につながり、将来的な疾患リスクの軽減や健康寿命の延伸が期待できます。

企業向け特定保健指導の

実施方法

特定保健指導サービスの導入プロセス

企業が特定保健指導を導入する際には、まず外部委託と内製化のどちらの方法を採用するかを検討する必要があります。

内製化の場合は、自社内で保健師や管理栄養士などの専門職を確保し、体制を整える必要があり、人員やノウハウ、業務負担を考慮することが重要です。

一方、外部委託では、専門の事業者に運営を任せることで効率的にサービスを提供でき、専門性の高い支援を対象者に届けられる点がメリットとなります。

外部委託を選ぶ場合には、委託先の選定が成功の鍵を握ります。

選定のポイントとしては、特定保健指導の実績や専門スタッフの質、ICT(オンライン面談・アプリ連携など)を活用したサービス内容、フォロー体制の充実度、報告書の精度などが挙げられます。

また、自社の業種や対象者属性に合った柔軟な対応が可能かどうかも、重要な判断材料となります。

外部委託をする際は費用負担の仕組みについても明確にしておくようにしましょう。

一般的には、企業が所属する保険組合等が特定保健指導の費用を一部または全額負担するケースが多く、企業がその調整や委託契約の窓口となる場合もあります。

実施率向上のための工夫

企業が特定保健指導を効果的に実施し、その実施率を高めるためには、対象者が無理なく参加しやすい環境を作ることが重要です。

有効な工夫の一つとして健診当日の初回面談の実施が挙げられます。

健診の流れの中で初回面談を行うことで、対象者が別日程での面談設定を負担に感じることなく、スムーズに保健指導へと進められます。

また、健診当日の対象者の健康への関心が高まっているタイミングで実施することで、モチベーションの高い状態で面談を開始することができます。

また、インセンティブの設計も実施率向上に有効な手段の一つです。

例えば、保健指導の完了者に対してポイント制度や金券などのインセンティブを設けることで、参加の動機付けとなります。

企業によっては健康ポイントを福利厚生制度と連動させるなど、対象者にとって「参加したくなる」仕組みを整えることが大きな効果を生みます。

さらに、近年ではICTを活用した面談の導入も進んでおり、場所や時間に縛られずに指導が受けられる点が評価されています。

通勤やシフト勤務の影響で面談機会を確保しづらい対象者に対しても、PCやスマートフォンなどを通じたオンライン面談なら参加のハードルが下がり、対象者全体のフォロー率を高めることが可能です。

成功事例紹介

特定保健指導の実施率80%以上を達成している多くの企業では、さまざまな効果的な取り組みが行われています。以下に、その代表的な事例をご紹介します。

多くの企業で共通して見られるのが、健康管理スタッフや人事部門と保健指導員が連携し、対象者が最後まで指導を受けられるよう個別にフォロー体制を整備している点です。

また、面談を就業時間内に実施できるよう配慮するなど、対象者が参加しやすい環境づくりにも力を入れています。

さらに、健康診断データを活用し、体重・血圧・血糖値といった指標を継続的にモニタリングすることで、指導内容や関連プログラムの見直しを行うPDCAサイクルを構築。これにより、指導の質の向上と継続的な改善が図られています。

「健康で働き続けるための大切な一歩」といった前向きなメッセージを盛り込んだ社内広報の展開や、健康チャレンジ・社内イベントの実施を通じて、対象者の健康意識を高める工夫もなされています。

こうしたコミュニケーション戦略により、対象者の主体的な参加が促進されることで、特定保健指導実施率の向上と、対象者の健康意識の定着が実現しています。

特定保健指導サービス会社の

選び方

優良な特定保健指導事業者の条件

特定保健指導の効果を引き出すためには、信頼できる委託会社を選ぶことがとても大切です。

選定の際には、次のようなポイントをチェックするとよいでしょう。

まずは、「専門スタッフの質と人数」です。

対象者に対して保健師や管理栄養士などの専門家がしっかりと揃っており、十分な受け入れ態勢が整っていることが基本条件となります。

加えて、スタッフの育成体制や研修の充実度も、サービスの質を保つうえで大切なポイントです。

次に、「支援プログラムの充実度」も評価すべきポイントです。

様々なICT(情報通信技術)を活用した継続支援や対象者に寄り添ったプログラムの設定など、多様なニーズに対応できる仕組みが整っていることが望ましいです。

また、対象者のモチベーションを高め、継続的な行動変容を促すための工夫(動機付けや自己効力感をおさえた面談、定期的な進捗確認など)が施されているかも確認する必要があります。

さらに、「実績とノウハウ」も信頼性を測る重要な指標です。

過去の導入実績や、保険者への報告体制、法令遵守の姿勢など、ある程度の運用実績と積み重ねられたノウハウを持つ事業者であるかどうかをチェックしましょう。

厚生労働科学研究費補助金を受けて開発された「医療保険者が保健指導を委託する際の委託先の保健指導の質の評価ガイド」の指標も参考になります。

これらの条件を満たす事業者を選定することで、対象者の健康意識の向上と生活習慣病の予防につながる効果的な保健指導が実現できます。

比較検討ポイント

特定保健指導の委託業者を比較する際は、単に価格や実績にとどまらず、実施体制の柔軟性、プログラムの独自性、利用者の満足度といった多面的な視点からの比較検討が重要です。

実施体制においては、業者によって対応可能な地域や面談形態(訪問型・オンライン型・電話対応など)に違いがあり、自社に合うかが重要な選定基準となります。

対象者が全国に分散している場合や在宅勤務者が多い場合などでは、広域での対応が可能、かつ柔軟な面談方法に対応しているかどうかを見るようにしましょう。

プログラムにおいては、単なる面談にとどまらず、自社の社員に合う行動変容を促すための継続的な支援プログラムやICTツールの活用ができるかが重要です。

行動科学や動機づけを重視した面接法や、アプリやWEBでの自己管理支援ツールなど、利用者の継続意欲を引き出す工夫がされているかを確認しましょう。

利用者満足度においては、支援のフォロー体制や内容の充実度に対する委託企業側と対象者側の利用者満足度の高さも、選定時の重要な判断材料です。

高い参加率や継続率を実現している業者は、実施体制や面談者の質に信頼性があることの表れとも言えます。

上記のような観点から複数の業者を比較し、自社に合ったパートナーを選定することが、特定保健指導の質を高める第一歩となります。

ドクタートラストの

特定保健指導サービスの特徴

ドクタートラストの特定保健指導サービスは、一人ひとりに合わせた生活習慣改善プランの提供、柔軟の実施体制、そして保険組合等との連携による運営を大きな特徴としています。

支援は、健康関連の各種セミナーを実施する保健師・管理栄養士が担当し、対象者の生活スタイルや健康リスクに応じて、食事・運動・睡眠など様々なアプローチで支援を行い、個別に支援計画をカスタマイズして作成します。

対象者が「自分ごと」として捉えやすいコンテンツの活用や、行動変容を促す対話を通じて、目標の実現に向けたサポートを行います。

また、訪問・オンライン・電話・メール・チャットなど、さまざまな支援形式に対応しており、保険組合等との関わりにおいても、特定保健指導の実施にあたって密な連携のもと、データ共有をスムーズに行える体制の構築を目指します。

ご依頼いただく企業さまとも連携を取り、対象者が最後まで指導を受けられるよう個別にフォロー体制を整備しているため、高い完走率(97.5%)※3を達成しています。

※3:2022年度実施分(実績評価終了者/特定保健指導対象者で算出)

よくある質問と回答

特定保健指導の導入や実施に際して、企業や従業員の皆さまからよく寄せられるご質問について、以下のとおりまとめました。

Q:特定保健指導とは何か?

A:

特定保健指導とは、生活習慣病の予防を目的とした保健指導です。特定健康診査(特定健診)の結果から、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスクがある方に対して、医師、保健師、管理栄養士などの専門スタッフが生活習慣の改善をサポートします。

Q:特定保健指導の対象者はどのように決まるか?

A:

特定健診の結果をもとに、腹囲、BMI、血糖値、脂質、血圧、喫煙歴などから総合的にリスクを判定します。リスクの高さに応じて「動機付け支援」または「積極的支援」の対象者が選定されます。65歳以上75歳未満の方は「動機付け支援」のみが実施されます。

Q:「動機付け支援」と「積極的支援」の違いは何ですか?

A:

動機付け支援は、1回の面談(20分以上)で生活習慣改善の目標を設定し、6カ月後に達成状況を評価する支援です。積極的支援は、初回面談後も3カ月以上にわたり継続的なサポートを受け、より手厚い支援が行われます。リスクレベルに応じて支援内容が決定されます。

Q:特定保健指導を受けるメリットは?

A:

生活習慣病の予防・改善、医療費の削減、健康寿命の延伸などのメリットがあります。専門スタッフから個別のアドバイスを受けられるため、自分に合った無理のない改善方法を見つけることができます。また、定期的なフォローにより、モチベーションを維持しながら継続的に取り組めます。

Q:特定保健指導の対象にならなかった場合はどうすればよいか?

A:

対象にならなかった方も、健診結果をもとに生活習慣を見直すことが大切です。企業が提供する健康相談や保健指導、産業医や保健師への相談を活用しましょう。また、定期的に健診を受け、自身の健康状態を把握し続けることが重要です。

Q:特定保健指導の利用を促進するために企業ができることは?

A:

対象者への積極的な声かけ、面談時間の業務時間内確保、オンライン面談の導入、社内での健康意識の醸成などが効果的です。また、医療保険者と連携し、実施機関の情報提供や申込サポートを行うことで、利用しやすい環境を整えることができます。

Q:企業には特定保健指導の実施義務があるか?

A:

特定保健指導の実施義務は医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保など)にあり、企業に直接の実施義務はありません。ただし、従業員の健康管理は企業の重要な責務であり、医療保険者と連携して実施率向上に協力することが求められます。

Q:費用負担は誰がするのか?

A:

特定保健指導にかかる費用は、基本的に医療保険者が負担します。

ただし、保険者によっては、一部費用の自己負担が発生する場合もあります。

詳細は、加入されている保険者のホームページなどでご確認いただくことをおすすめします。

Q:特定保健指導は強制なのか?

A:

医療保険者側は特定保健指導の実施が義務付けられていますが、対象者が受けること自体は義務ではなく、本人の意思に基づくものです。

ただし、健康維持や生活習慣改善の観点から、受けることが望ましく、企業がその目的や重要性を丁寧に説明することが大切です。

Q:保健指導を拒否した場合のペナルティはあるのか?

A:

対象者が特定保健指導を受けなかったとしても、企業や個人に対して罰則やペナルティが科されることはありません。

ただし、医療保険者においては、実施率が低い健康組合等にはペナルティが課され、将来的に加入者の保険料の負担増加につながる可能性もあります。

企業の健康経営と特定保健指導

健康経営戦略における特定保健指導の位置づけ

特定保健指導は、中長期的な「投資」としての側面を持っています。

従業員の生活習慣を改善することは、将来的な疾病リスクの低減や医療費の抑制、生産性の向上、休職リスクの抑制といった効果が期待できます。

そのため、特定保健指導を通じた人的資本への投資は、企業運営に良い影響をもたらす施策といえるでしょう。

また、特定保健指導はデータヘルス計画とも密接に連携しています。

健康情報や医療データを活用し、より効果的な生活習慣病予防に向けた健康支援を展開できます。

こうした特定保健指導を活用した取り組みは、企業価値の向上や社会的信用の獲得にもつながり、健康経営を支える戦略的施策のひとつとして、今後ますます重視されるべき取り組みとなっています。

これからの特定保健指導トレンド

今後はより効果的な支援の提供に向けた取り組みが進んでいくと予想されます。

まず注目されているのが、スマートフォンアプリなどのデジタルヘルスツールの活用拡大です。

生活習慣の記録や目標設定、日々の行動の振り返りといった自己管理を支援する機能に加え、遠隔での保健指導面談やチャット相談なども可能となり、対象者が時間や場所を問わず、継続的な支援を受けられる環境が整いつつあります。

また、保健指導の内容そのものも進化しており、個別の健康行動につながる手法を取り入れた支援が強化されつつあります。

たとえば、対象者が前向きに取り組めるよう促すカウンセリング的要素を取り入れた支援、認識や価値観に働きかける認知行動療法等を活用したアプローチ、そして生活習慣改善に向けた具体的な提案を盛り込んだ独自教材の活用などが挙げられます。

これらの手法は、行動変容の定着につながりやすく、成果として現れやすい傾向があります。

さらに、企業主導型の取り組みも増加傾向にあります。

特定保健指導の実施率向上を目指し、企業が対象者への参加促進を積極的に行ったり、健康経営の一環として特定保健指導の重要性を社内で広く周知したりするなど、企業と委託業者、保険者が連携しながら、組織的に推進する動きが強まっています。

このように、今後の特定保健指導は、デジタル技術の活用、効果的な支援手法の導入、企業主体の積極的な関与を軸に、より柔軟で実効性のある支援体制へと進化していくことが期待されます。

特定保健指導の未来展望

今後の特定保健指導は、「第4期特定健診・特定保健指導」に基づき、より一層の成果が重視されるようになりました。

これまでは支援の実施回数や時間といった「プロセス評価」が中心でしたが、第4期からは支援の成果を評価する「アウトカム評価」が導入され、対象者が生活習慣を見直して、目標に向けて取り組むことがより重要となります。

また、企業においては「健康経営」の考え方がさらに普及しつつあり、従業員の健康を人的資本ととらえる視点が広がっています。健康投資は、従業員の生産性向上・医療費削減・離職防止といった多面的な成果が見込まれることから、企業の競争力や価値、社会的信用の向上にもつながります。

特定保健指導を含む健康施策への戦略的な投資は、中長期的な成長と持続可能な経営の実現に貢献する取り組みといえるでしょう。

このように、特定保健指導はこれからの企業経営において、単なる健康支援を超えた経営戦略の一環としての役割を担うようになっていくと考えられます。

特定保健指導サービスについてさらに詳しく知りたい方は、無料資料をダウンロードいただけます。また、お見積り・ご相談も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

<参考>

・厚生労働省 「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.2版)」・厚生労働省 「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」

・厚生労働科学研究 「医療保険者が保健指導を委託する際の委託先の保健指導の質の評価ガイド」

・経済産業省「健康経営優良法人認定制度」・特定健診等事業効果検証・医療費の地域差等の「見える化」及び医療介護情報連結による 事業効果測定等調査研究等業務「特定保健指導の質向上に向けた取組に関する好事例集」