近年、若年層向けの保健指導を実施したいという企業が増加しています。

その背景には健康経営に取り組む企業の増加があり、特定保健指導ではカバーできない若年層の健康管理を考える事業者が増えている現状が伺えます。

この記事では、若年層健康指導と健康経営について解説します

目次

健康経営とは

健康経営とは、従業員の健康を経営課題として捉え、戦略的に健康施策を実行することです。

高齢化の進む日本において働き手の確保が課題となっていますが、限られた人材を確保するだけでなく、長期的に活躍できる環境を整えることが企業に求められています。

企業が従業員の健康を経営戦略の一環として捉え、積極的に健康管理や支援を行うことで、組織全体の生産性の向上と持続可能な成長を目指すという健康経営の考え方が人材不足という課題を抱える時代だからこそ重要です。

また、健康経営の取り組みを評価する健康経営優良法人も広がりを見せています。

2017年の認定制度が始まった当初、健康経営優良法人として認定された企業は235法人(大規模法人部門)にとどまりましたが、2025年には3,400法人と増加しました。

中小規模法人部門でも318法人だったのが19,796法人と大幅に増加しており、健康経営優良法人の注目度の高さが伺えます。

若年層からの健康管理が新たな加点に

健康経営優良法人認定の条件もそのときの社会情勢によって変更をされていきます。

2025年からは、健康経営優良法人(大規模法人部門)においてこれまで40歳以上の従業員に限られていた健診データの提供に関して、40歳未満の従業員に関する健診データの提供も新たに加点事由とされました。

若年層からの健康管理が企業の長期的な成長を考えていく上で重要であることがわかります。

若年層保健指導の実施を希望する企業が増えている理由とは

こうした流れを受けて、健康経営を始めた、または実施している企業から、生活習慣病予防を目的とした「若年層向け保健指導」を実施したいというご相談が増加しています。

ご相談をいただいた企業の実施理由としては以下のものがありました。

・テレワークが導入して以降、体重が増加した従業員が多い

・若年層でも血中脂質や血糖値など生活習慣病に関連する有所見がみられる人が増加している

・中年期以降の従業員の結果が芳しくない人が増加している

・40歳以上を対象とする特定保健指導の対象者率が年々増加している

特定保健指導の参加者からは、長年定着した生活習慣を見直すことは難しいという声も多く、40歳以上での生活習慣病の有病率を下げるためには、若いうちからのアプローチが有効であると考え始めている企業が増えている印象です。

また、現代は多くの健康に関する情報が飛び交い、自分にあった方法を選ぶことが非常に難しくなっています。

そのため、それぞれの従業員にとって正しい健康情報を得てもらうためにも、一対一の医療職との面談は非常に効果的です。

生活習慣は個人の問題だけではない

生活習慣病は名前の通り、食事や運動習慣などの生活習慣が発症の大きな原因です。

生活習慣は個人の問題であると考える方も多いと思いますが、実際には、働き方が影響している場合もあります。

若年オフィスワーカーの体重増加に関連する要因という研究では、35歳未満の男性のオフィスワーカー574名のうち、成人後の体重増加は78%に認められ、そのうち22%で 10kg 以上の体重増加がみられたそうです。

この10kg 以上の体重増加がみられた群に影響を及ぼしていた要因の一つに、夕食から就寝までの時間が1時間未満であることがありました。

今までの保健指導の経験から、夕食から就寝までの時間が短くなってしまうのは、通勤時間の長さや残業による帰宅時間の遅さなどの働き方が大きく影響していると考えられます。

つまり、従業員の働き方を決定する企業も、個人の生活習慣に深く関係していると言えるでしょう。

そのため、企業側は就業形態の変更や若年層保健指導でのフォローなどによる従業員の生活習慣改善のための支援が求められます。

また、従業員の生活習慣の乱れがもたらすリスクは企業運営に大きな影響を与えます。

生活習慣の乱れがもたらすリスク

従業員の生活習慣の乱れは企業全体の生産性や職場環境に大きな影響を与える可能性があります。

生産性が下がる

生活習慣の乱れは仕事の生産性にも影響します。

たとえば、食事に関しては20~30代の若年層の朝食欠食が問題視されています。

朝食をとらないと午前中のエネルギーが不足した状態になり仕事の生産性に影響を与える可能性があります。

また、デスクワーク作業による長時間の座りすぎも問題です。

座りすぎは、血行不良を招き、肩こりや腰痛を引き起こし集中力の低下や生活習慣病のリスクを高めます。

厚生労働省が策定する「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」でも、少しでも座位時間を減らし、身体活動量を増やすこと推奨されています。

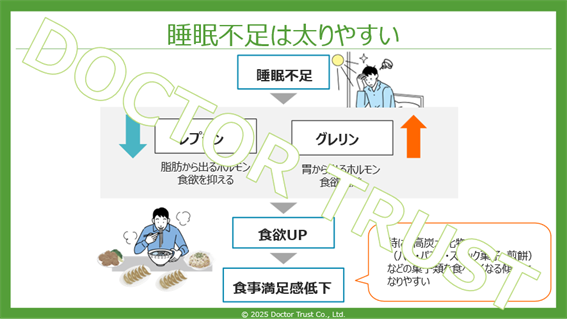

睡眠不足の状態で働くことも、日中の眠気や集中力、判断力の低下に影響します。

7~8 時間の睡眠時間の者と比較して、6 時間未満の睡眠時間の者では仕事の生産性が低下することが示されている研究結果もあります。

必要な睡眠時間には個人差があるとされますが、厚生労働省が策定しているガイドラインでも成人において6時間以上の睡眠時間を確保することが推奨されています。

離職率に影響する

従業員の生活習慣の乱れは、生活習慣病の悪化やメンタル不調を招き、それが最終的に離職につながる可能性もあります。

順天堂大学などによる研究によると、睡眠により十分休養が取れている者や定期的な運動習慣のある者の割合が1%増加すると、メンタルヘルス関連の欠勤率や離職率が有意に減少することがわかっています。

メンタル面の不調を招く

生活習慣とメンタルヘルス不調には密接な関連があります。

たとえば、魚や魚介類に含まれる油であるEPAは、抗うつ効果が期待できるとされています。

国立がん研究センターが行った実験では、1日に57g(中央値)魚介類を食べるグループと比較して、1日に111g(中央値)魚介類を食べるグループを比較したところ、うつ病リスクの低下がみられました。

運動面では、余暇に身体活動(ウォーキングをはじめとする運動)を活発に行っている群と行っていない群で、2年後に「自分が幸福と感じるか」を調査したところ、後者は前者にくらべて、自分が幸せと感じている割合が少なく、1.5倍もの幸福感の損失リスクがあるということもわかっています。

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの一定のリズムで行うリズム運動はストレス低減への効果が高く、精神を安定させるホルモンであるセロトニンの分泌を高めるとされています。

睡眠においては、弊社のストレスチェックデータから収集した解析でも、平均睡眠時間が5時間未満の群が「総合健康リスク」と「高ストレス者率」ともに最も高い結果となりました。

メンタルヘルス不調が睡眠不足や睡眠の質の低下を招くこともありますが、睡眠不足がストレス耐性を低下させて不安感や抑うつ症状を引き起こす場合もあり、相互に関連しています。

若年層向け保健指導の特徴

若年層保健指導は、特定保健指導とは異なり明確なルールがないため、企業独自に柔軟な対応が可能である点が特徴です。

一人ひとりの健康課題に対応

若年層の保健指導では、生活習慣病の予防のために実施するケースが多いです。

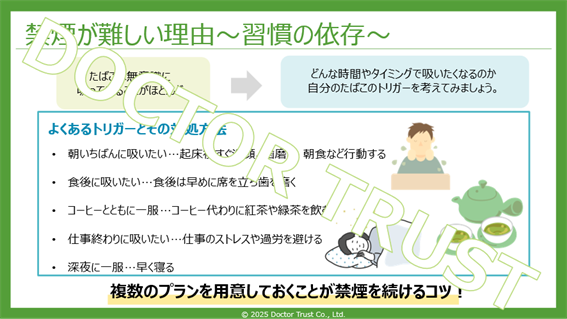

生活習慣病予防の面談では、食事や運動指導についての指導だけでなく、喫煙や睡眠習慣、ストレスについてお話する場合もあります。

<資料例>

ドクタートラストには、保健師や管理栄養士に加えて、睡眠や運動に関する有資格者が在籍しているので、一人ひとりに合った多岐に渡るアプローチが可能です。

オンラインで受講可能

ドクタートラストの若年層保健指導は、対面実施のみならず、オンラインでの受講が可能です。

現場作業、テレワークなどさまざまな業態に対応が可能です。

面談だけでなくメールでの支援も行っています。

柔軟な対応が可能

特定保健指導は、40~74歳を対象としており、体重や腹囲、血圧、血糖値、血中脂質項目のうち国で定められた基準値をもとに対象者が分類されるなど複数のルールがあります。

しかし、若年層保健指導にはこうしたルールはありません。

たとえば、肝機能項目は有所見の多い項目ですが、特定保健指導では対象者の分類には使用されません。

企業として肝機能項目の有所見者を下げるために、独自の基準値を設けて保健指導を実施するといった活用方法もできるので、それぞれの健康課題に応じて柔軟に実施することが可能です。

健康経営を保健指導から始める

人材不足の現代において健康経営の考え方は欠かせません。

健康経営を行う際の健康課題の抽出において、保健指導からアンケートやデータからは拾えない企業や従業員の特徴が見えてくることがあります。

中年期以降の従業員の生活習慣病やメンタル不調など健康状態が気になるという企業では、併せて若年層の健康管理に目を向けることが長期的な企業運営を考える上で重要です。

ドクタートラストでは保健師や管理栄養士以外にも、睡眠や喫煙、運動などに関する深い知識を有する者が在籍しており、一人ひとりの健康課題に対して効果的にアプローチ可能です。

また、健康経営を進めていく上でのサポートサービスも提供しており、若年層保健指導を含めた健康経営施策の提案も行っています。

健康経営の一歩目をドクタートラストの保健指導や若年層保健指導で始めてみてはいかがでしょうか。

よくある質問(Q&A)

Q1: 健康経営とは何ですか?

A1: 健康経営とは、従業員の健康を経営課題として捉え、戦略的に健康施策を実行することです。限られた人材を確保するだけでなく、長期的に活躍できる環境を整えることで、組織全体の生産性の向上と持続可能な成長を目指します。

Q2: 健康経営優良法人の認定企業数はどのように推移していますか?

A2: 2017年の認定制度開始当初は235法人(大規模法人部門)でしたが、2025年には3,400法人に増加しました。中小規模法人部門でも318法人から19,796法人へと大幅に増加しており、健康経営への注目度の高さが伺えます。

Q3: 2025年から健康経営優良法人の認定条件はどう変わりましたか?

A3: 2025年から、健康経営優良法人(大規模法人部門)において、これまで40歳以上の従業員に限られていた健診データの提供に関して、40歳未満の従業員に関する健診データの提供も新たに加点事由とされました。

Q4: なぜ若年層向け保健指導を実施したい企業が増えているのですか?

A4: テレワーク導入以降の体重増加、若年層でも生活習慣病に関連する有所見者の増加、中年期以降の従業員の結果悪化、特定保健指導の対象者率の増加などが理由です。また、40歳以上での生活習慣病有病率を下げるには、若いうちからのアプローチが有効であると考える企業が増えています。

Q5: 生活習慣は個人の問題だけですか?

A5: いいえ。生活習慣は働き方が影響している場合もあります。研究によると、夕食から就寝までの時間が1時間未満であることが体重増加に影響していますが、これは通勤時間の長さや残業による帰宅時間の遅さなど、企業が決定する働き方が大きく関係しています。

Q6: 若年オフィスワーカーの体重増加に関する研究結果を教えてください。

A6: 35歳未満の男性オフィスワーカー574名のうち、成人後の体重増加は78%に認められ、そのうち22%で10kg以上の体重増加がみられました。10kg以上の体重増加群では、夕食から就寝までの時間が1時間未満であることが影響要因の一つでした。

Q7: 朝食欠食はどのような影響がありますか?

A7: 朝食をとらないと午前中のエネルギーが不足した状態になり、仕事の生産性に影響を与える可能性があります。20~30代の若年層の朝食欠食が問題視されています。

Q8: デスクワークによる座りすぎの問題は何ですか?

A8: 座りすぎは血行不良を招き、肩こりや腰痛を引き起こし、集中力の低下や生活習慣病のリスクを高めます。厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」でも、少しでも座位時間を減らし、身体活動量を増やすことが推奨されています。

Q9: 睡眠不足は仕事の生産性にどう影響しますか?

A9: 7~8時間の睡眠時間の者と比較して、6時間未満の睡眠時間の者では仕事の生産性が低下することが研究で示されています。厚生労働省のガイドラインでも成人において6時間以上の睡眠時間を確保することが推奨されています。

Q10: 生活習慣と離職率には関係がありますか?

A10: はい。順天堂大学などの研究によると、睡眠により十分休養が取れている者や定期的な運動習慣のある者の割合が1%増加すると、メンタルヘルス関連の欠勤率や離職率が有意に減少することがわかっています。

Q11: 魚介類の摂取とメンタルヘルスの関係を教えてください。

A11: 魚や魚介類に含まれる油であるEPAには抗うつ効果が期待できます。国立がん研究センターの実験では、1日に57g魚介類を食べるグループと比較して、1日に111g魚介類を食べるグループではうつ病リスクの低下がみられました。

Q12: 運動はメンタルヘルスにどのような効果がありますか?

A12: 余暇に身体活動を活発に行っている群と行っていない群を比較したところ、後者は前者に比べて自分が幸せと感じている割合が少なく、1.5倍もの幸福感の損失リスクがあることがわかっています。また、ウォーキングやジョギングなどのリズム運動はストレス低減効果が高く、セロトニンの分泌を高めます。

Q13: 睡眠とストレスの関係は?

A13: ドクタートラストのストレスチェックデータ解析では、平均睡眠時間が5時間未満の群が「総合健康リスク」と「高ストレス者率」ともに最も高い結果となりました。メンタルヘルス不調が睡眠不足を招く場合と、睡眠不足がストレス耐性を低下させる場合があり、相互に関連しています。

Q14: 若年層向け保健指導の特徴は何ですか?

A14: 特定保健指導とは異なり明確なルールがないため、企業独自に柔軟な対応が可能である点が特徴です。一人ひとりの健康課題に対応でき、オンラインでの受講も可能で、企業独自の基準値を設けて実施するなど柔軟に活用できます。

Q15: 特定保健指導と若年層保健指導の違いは何ですか?

A15: 特定保健指導は40~74歳を対象とし、体重や腹囲、血圧、血糖値、血中脂質項目など国で定められた基準値をもとに対象者が分類されます。一方、若年層保健指導にはこうしたルールがなく、例えば肝機能項目など企業独自の基準値を設けて実施することが可能です。

Q16: ドクタートラストの若年層保健指導の強みは何ですか?

A16: 保健師や管理栄養士に加えて、睡眠や運動に関する有資格者が在籍しており、一人ひとりに合った多岐に渡るアプローチが可能です。対面だけでなくオンラインやメールでの支援も行っており、さまざまな業態に対応できます。

Q17: なぜ若年層から健康管理を始めることが重要なのですか?

A17: 特定保健指導の参加者からは長年定着した生活習慣を見直すことは難しいという声が多く、40歳以上での生活習慣病の有病率を下げるためには若いうちからのアプローチが有効です。中年期以降の従業員の健康状態が気になる企業では、併せて若年層の健康管理に目を向けることが長期的な企業運営を考える上で重要です。

<参考>

日本経済新聞社「ACTION!健康経営(日本経済新聞社)」

堀三郎「若年オフィスワーカーの体重増加に関連する要因」総合健診40巻2号p259-265、2013/11/01

厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

順天堂大学「日本企業における従業員のライフスタイルと メンタルヘルス関連欠勤率および離職率との関連」

国立研究開発法人 国立がん研究センター「魚介類・n-3不飽和脂肪酸摂取とうつ病との関連について」

Feng Wang et.al「Long-term Association Between Leisure-time Physical Activity and Changes in Happiness: Analysis of the Prospective National Population Health Survey」American Journal of Epidemiology 176(12) 、2012/11/20

ドクタートラスト「『健康リスク』『ストレス過多な人』は “睡眠5時間未満”に集中」