健康経営優良法人2025年の認定企業数は、大規模法人部門に3,400法人、中小規模法人部門には19,796法人となりました。

どちらも前年度認定数(大規模法人部門2,988法人、中小規模法人部門16,733法人)から大幅な増加を見せており、多くの企業が経営戦略として健康経営に取り組んでいることがわかります。

健康経営優良法人の要件は毎年アップデートされ、2025年度からは「PHRの活用促進」が追加されました。

あまり耳なじみのないPHRという言葉ですが、国として利用を促進しており、これからどの企業も導入を進めていくことが予想されます。

この記事では、PHRや利用によるメリットを解説します。

目次

PHRとは

PHRは「Personal Health Record」の略であり、個人の健康や身体の情報を記録したデータを指します。

例えば、スマホと連携した体重計や血圧計、スマートウォッチに記録された歩数や心拍数などのデータがPHRに該当します。

これらは自身で記録するものですが、処方された薬や健診の記録などが見られる「マイナポータル」もPHRの一種です。

こうしたPHRを活用することで、スムーズに健康診断後の再検診や薬の処方を行うことができます。

医療機関以外にも、自身でPHRを閲覧できるようにすることで、日々の歩数や摂取カロリー、健診データなどから自分の健康状態の把握が可能となり、各々の健康意識の向上が期待されています。

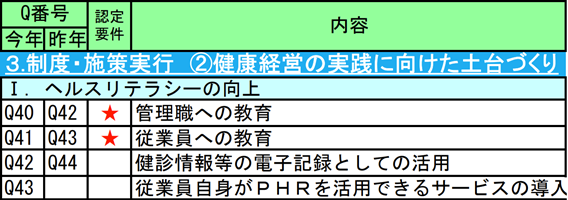

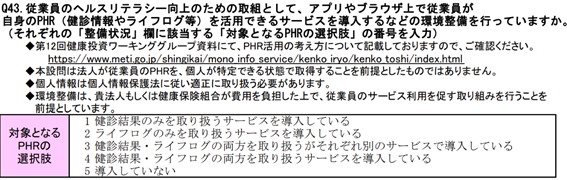

健康経営度調査項目に「PHRの活用推進」が新設される

2025年からPHRの活用推進が健康経営度調査の項目に追加されました。

健康経営度調査では従業員がPHRを活用できるサービスの導入を求めています。

たとえば、従業員の健康診断やストレスチェックのデータ、歩数、睡眠時間などをアプリなどで閲覧できるようにするなどの施策が「PHRの活用推進」に当てはまるでしょう。

自身の健康状態の確認をより身近にすることで、健康への意識を高めたい狙いがあります。

表の赤い星マークは必須要件の印であり、PHRの活用推進は必須要件ではないことがわかります。

しかし、新たに要件として追加された点や国全体としてマイナポータルをはじめとしたPHR活用を推進していることから、これから必須要件となる可能性も十分に考えられるでしょう。

もちろん、ホワイト500やブライト500を目指す企業にとっては、現時点でも満たすべき要件であることは間違いありません。

健康経営優良法人を目指すなら「エール+」

これからより重要度を増していくであろうPHRを活用するなら健康管理アプリ「エール+」を利用しましょう。

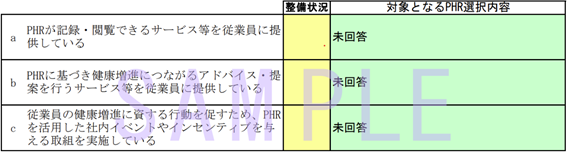

エール+であれば、健康経営度調査のPHR活用推進を問う設問のほとんどをカバーできます。

実際に見ていきましょう。

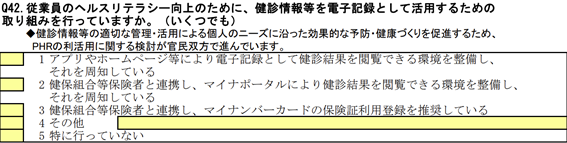

エール+は健診結果の閲覧が可能です。

そのため、上記の「1.アプリやホームページ等により電子記録として健診結果を閲覧できる環境を整備し、それを周知している」という取り組みに該当します。

エール+では健診結果やストレスチェックの結果のほかに、歩数などのライフログの管理も可能です。

つまり、エール+は「健診結果・ライフログの両方を取り扱うサービス」であり、上記の選択肢では4番に該当します。

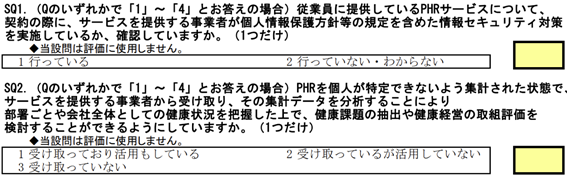

上記の設問に関してはエール+はすべて網羅しています。

aはもちろんですが、bに関しても、健康診断の結果などからその人が今見るべき健康情報をまとめた動画を選び取り、アプリが自動でおすすめに表示します。

保健師や精神保健福祉士、管理栄養士などが作成した短い動画が300本以上収録されているため、本当に必要な情報をピンポイントで従業員に届けることが可能です。

また、ウォーキングイベントの開催機能もあるため、問cも満たしています。

エール+のデータについては以下のように保管されています。

データベースは Amazon KMS にて暗号化され、適切なアクセス権のもとで AWS のストレージに保管されます。

引用:健康管理システム・アプリ「エール+」

お客様の端末と、システムとの間のインターネット通信は、SSL/TLS 通信によって暗号化されます。

また健康診断などの各種データと氏名データはデータベースを分離して保存しています。

これにより万が一データベースの情報が漏洩した場合でも、個人の健康情報が特定できるリスクを限りなく下げています。

また、PマークとISMS認証も取得しています。

健康経営度の評価には使用されない選択肢ではあるのですが、SQ2に関しても、ドクタートラストでストレスチェックと集団分析を提供しています。

PHR(ストレスチェック結果)を集計し、集団分析を行うことで、企業の抱える健康課題を明らかにすることが可能です。

ドクタートラストでは、ストレスチェックをお任せいただけた企業さまには、集団分析と弊社コンサルタントによるフィードバックを無料で提供しています。

そのまま職場環境改善サービスや健康経営コンサルティングサービスにおつなぎすることも可能です。

また、ストレスチェックはエール+内で受けることができ、URLの配布の配布が必要ありません。

各々のPCやスマホから受けられるため、受験のハードルが下がり、受験率の向上が期待できるでしょう。

PHRの活用が当たり前になる社会

現在、健康保険証はマイナ保険証へと移行して、新規発行が停止されています。

つまり、政府としてPHRの利用を大きく推し進めている途中であり、これからさらに個人の健康情報のデータ化と一元化が進んでいくことが予想されます。

企業としては、こうした流れに取り残されないよう、PHR活用を推進していく必要があるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. PHRとは何ですか?

PHRは「Personal Health Record」の略で、個人の健康や身体の情報を記録したデータのことです。

具体的には以下のようなデータが含まれます。

- 体重計や血圧計のデータ

- スマートウォッチに記録された歩数や心拍数

- 健康診断の結果

- 処方された薬の記録

マイナポータルで閲覧できる健診データや処方薬の情報もPHRの一種です。

Q2. 健康経営でPHRが重要になった理由は何ですか?

2025年から健康経営度調査の項目に「PHRの活用推進」が新設されたためです。

健康経営優良法人、特にホワイト500やブライト500を目指す企業にとっては必須の取り組みとなりました。

国全体としてマイナポータルをはじめとしたPHR活用を推進しており、今後必須要件となる可能性も十分に考えられます。

Q3. 企業はPHRをどのように活用すればよいですか?

従業員の健康診断やストレスチェックのデータ、歩数、睡眠時間などをアプリなどで閲覧できるようにすることが求められます。

具体的な取り組み例

- 健康管理アプリの導入

- 健診結果の閲覧機能

- ライフログ(歩数、睡眠時間など)の管理

- 健康状態に応じた健康情報の提供

- ウォーキングイベントの開催

従業員が自身の健康状態を確認しやすくすることで、健康への意識を高めることが狙いです。

Q4. PHRの活用推進は健康経営度調査で必須ですか?

現時点では必須要件ではありません。

しかし、以下の理由から今後必須要件となる可能性が十分に考えられます。

- 2025年に新たに要件として追加された

- 国全体としてPHR活用を推進している

- マイナ保険証への移行が進んでいる

また、ホワイト500やブライト500を目指す企業にとっては、現時点でも満たすべき要件です。

Q5. 健康経営度調査のPHR活用推進で求められることは何ですか?

主に以下の取り組みが求められます。

1. 健診結果の閲覧環境

- アプリやホームページで電子記録として健診結果を閲覧できる環境を整備し周知

2. サービスの提供

- 健診結果やライフログを取り扱うサービスを提供

3. 健康情報の提供

- 従業員の健康状態に応じた健康情報を提供

4. 健康促進施策

- ウォーキングイベントなどの健康促進施策を実施

5. データセキュリティ

- データを適切に暗号化し安全に保管

Q6. PHRを活用するメリットは何ですか?

PHRを活用することで、以下のメリットがあります。

従業員にとって:

- 自分の健康状態を簡単に把握できる

- 健康意識が向上する

- 再検診や薬の処方がスムーズになる

企業にとって:

- 健康経営優良法人の認定要件を満たせる

- 企業全体の健康課題を明らかにできる

- 職場環境改善につなげられる

- 従業員の生産性向上が期待できる

Q7. 健康管理システム「エール+」でPHR活用推進の要件を満たせますか?

はい、満たせます。

健康管理システム「エール+」は健康経営度調査のPHR活用推進を問う設問のほとんどをカバーできます。

エール+の機能:

- 健診結果の閲覧が可能

- 健診結果・ストレスチェック結果・歩数などのライフログを管理可能

- 健康状態に応じた動画を自動でおすすめ表示(300本以上収録)

- ウォーキングイベントの開催機能あり

- データは暗号化され適切に保管

- PマークとISMS認証取得済み

Q8. マイナポータルとPHRの関係は何ですか?

マイナポータルは、処方された薬や健診の記録などが閲覧できる政府提供のサービスで、PHRの一種です。

現在の動き:

- 健康保険証はマイナ保険証へ移行中

- 政府としてPHRの利用を大きく推進している

- 今後さらに個人の健康情報のデータ化と一元化が進む見込み

企業もこの流れに取り残されないよう、PHR活用を推進する必要があります。

Q9. PHRのデータセキュリティは大丈夫ですか?

適切なシステムを選べば問題ありません。

例えばエール+では、以下のセキュリティ対策を実施しています。

データ保管:

- データベースはAmazon KMSにて暗号化

- 適切なアクセス権のもとでAWSのストレージに保管

通信:

- 端末とシステム間の通信はSSL/TLS通信で暗号化

データ分離:

- 健康診断データと氏名データはデータベースを分離して保存

- 万が一情報漏洩した場合でも個人の健康情報が特定できるリスクを限りなく下げる

認証:

- PマークとISMS認証を取得

Q10. 健康経営優良法人2025の認定企業数はどれくらいですか?

健康経営優良法人2025の認定企業数は以下の通りです。

- 大規模法人部門:3,400法人

- 中小規模法人部門:19,796法人

前年度(大規模法人部門2,988法人、中小規模法人部門16,733法人)から大幅な増加を見せており、多くの企業が経営戦略として健康経営に取り組んでいることがわかります。