現在、すべての企業に対してハラスメント相談窓口の設置が義務づけられており、多くの企業が社内に相談窓口を持っています。

しかし、本気でパワハラやモラハラ、セクハラなどの対策を考えるのであれば、外部相談窓口の利用が欠かせません。

→外部相談窓口・産業医連携型EAPサービス[アンリ]の無料資料ダウンロード&お問合せ

この記事ではハラスメント外部相談窓口のメリットを解説します。

目次

パワハラ防止法とは(ハラスメント相談窓口設置の義務化)

パワハラ防止法とは、2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)のことであり、企業に対して相談窓口の設置を含めたパワハラ対策を求める法律です。

2020年時点では、相談窓口を設置しなければいけないのは大企業のみで、中小企業は努力義務にとどまっていました。

しかし、2022年4月から中小企業にも義務が拡大されたため、現在は、すべての企業がパワハラ防止策として相談窓口を設置する必要があります。

(雇用管理上の措置等)

第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

出所元:労働施策総合推進法

こうした法改正によって、対策を怠りパワハラが発生してしまった場合や、発生した後の事後措置をおろそかにした場合、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性が高くなります。

(労働者の安全への配慮)

第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

出所元:労働契約法

ハラスメント外部相談窓口とは?企業が導入すべき理由

職場のハラスメント問題は、企業の信用や従業員のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。

社内相談窓口では解決が難しい場合もあり、外部の専門機関を活用することで、より公平で適切な対応が可能になります。

以下では、ハラスメント外部相談窓口の役割や導入メリットを解説します。

ハラスメント対策には外部・社外相談窓口の設置が必須

ハラスメント相談は非常にデリケートであり、相談した事実やその内容が社内に広まってしまうことを恐れて、社内窓口を利用しにくいケースがあります。

そのため、相談のしやすさなどの観点から外部相談窓口の設置が望ましいでしょう。

また、ハラスメント発生後の対応を間違えると、より深刻な問題に発展してしまう可能性が高く、迅速で的確な初動対応が求められます。

そのため、専門家が対応する外部相談窓口を利用することで、重篤な2次被害の予防につながるでしょう

厚生労働省が運営するサイト内でも、相談窓口を整備する際には、担当者を複数設けることを推奨しています。

社内相談窓口に相談することに抵抗のある従業員もいる可能性がありますので、社外相談窓口の設置についても併せて検討しましょう。相談の入口を複数設けることで、相談者に選択の余地が生まれ、相談に対するハードルが下がる効果が期待できます。

出所元:厚生労働省:こころの耳「社内相談窓口設置までの流れとポイント」

社内窓口との違いとは?

ハラスメント相談窓口は社内にあるから十分では?」と思われるかもしれません。

社外に相談窓口を設置する最大の違いは、公平性と安心感です。

社内窓口では、相談内容が関係者に漏れる不安や、利害関係による対応の偏りが懸念されることがあります。

一方、社外窓口は第三者機関が対応するため、プライバシーが守られやすく、相談者が安心して声を上げやすい環境が整います。

ハラスメント外部・社外相談窓口のメリットを徹底解説

外部相談窓口設置の具体的なメリットについて解説します。

相談へのハードルを下げる

ハラスメント相談の内容によっては、社内の人間に聞かれたくないと考えて、相談をためらう社員も少なくありません。

相談ができない状態が続くと、社員の休職や退職につながりかねません。

外部相談窓口を設置すれば、実際に相談する相手が社内の人間ではない安心感から相談へのハードルが下がり、ハラスメント被害の早期発見と休職や退職の防止が可能です。

専門知識を持った相談員

社内相談窓口の相談員は、業務内容や職場状況などについては精通していますが、ハラスメントについての知識は十分ではないことがほとんどです。

もし、重大なハラスメントが発生した場合に、知識のない相談員が対応することで、二次被害を生んでしまう可能性があります。

こうした事後措置の不備は、企業への不信感につながり、最悪の場合には、訴訟に発展してしまうケースも少なくありません。

外部相談窓口には、専門知識を持った相談員がおり、慎重にハラスメント対応を行います。

外部相談窓口の設置は2次被害を防止し、企業のリスクの軽減につながるでしょう。

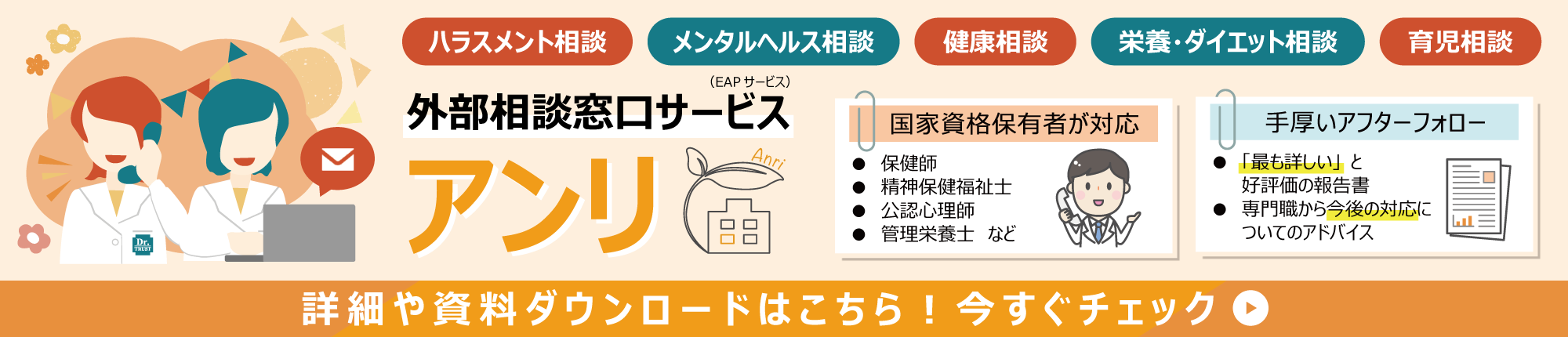

ドクタートラストの外部相談窓口サービスである「アンリ」は、保健師や精神保健福祉士、公認心理師、保育士など、国家資格所有者が相談員として直接対応するため、医学的な見地からのアドバイスを迅速に実施できます。

また、電話での相談や、事前予約が必要ですがオンライン面談も可能です。

産業医との連携も充実しており、相談者が希望した場合、直ちに産業医面談につなげるため、従業員の心身の健康を守ることができます。

従業員の安心と社会的な信用の向上

外部相談窓口があることで、従業員は安心して仕事に向き合うことができます。

実際にハラスメントなどの被害にあっていなくても、「いざとなったら外部相談窓口に相談できる」という安心感によって、より業務に集中できるでしょう。

また、会社への信頼感にもつながります。

管理職にとっても、外部相談窓口の設置は、常にコンプライアンスを意識することにつながるため、そもそもハラスメントが起きる機会も減少するでしょう。

近年では、部下から上司へのハラハラ(ハラスメントハラスメント)の問題も目立ってきており、肩書を問わず外部相談窓口の必要性が増していると言えます。

職場のハラスメント対策の重要性

近年、労働力不足が叫ばれており、ハラスメントによる人材流出を防ぐためにハラスメント対策が重要になってきています。

ハラスメント被害を受けてメンタルヘルス不調に陥った従業員は、長期間の休職、もしくは退職してしまう可能性があります。

また、被害を受けた従業員だけでなく、休職などによって人手が不足した職場では、一人ひとりの業務負担が増加するため、さらにメンタルヘルス不調者が増加していくという負のスパイラルに陥ってしまうでしょう。

特に最近は、職場の3大ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)に加えて、カスハラ(カスタマーはランスメント)への対応も求められています。

一方で、ハラスメント対策を積極的に行った場合は、ハラスメント被害によるメンタルヘルス不調を防ぐだけでなく、従業員が安心して働けるようになり、生産性も向上していきます。

また、ハラスメント対策を推し進めていく姿勢は、従業員の信頼感や社会的信用の向上につながり、新たな人材を雇い入れる際に、大きなアドバンテージとなるでしょう。

ハラスメント加害者は「自分がハラスメントをした」という自覚がない場合がほとんどです。

自分が「問題ないだろう」と思っていても、相手を大きく傷つけてしまっているなど、価値観の違いがハラスメントを引き起こします。

ハラスメント対策として、管理職への研修を行い、自身の価値観をアップデートすれば、加害者を減らすことにもつながります。

ハラスメント対策を強化するための外部・社外相談窓口サービスの委託先の選び方

ハラスメント外部相談窓口を委託する際は、相談者の安心感と実効性のある対応が得られるかが重要なポイントです。

まず、プライバシー保護体制が整っているか、相談内容の秘密保持が徹底されているかを確認しましょう。

また、対応する相談員がハラスメント問題に関する専門知識やカウンセリング経験を有しているかも大切です。

対応可能な時間帯や多言語対応など、自社の従業員に合った体制かどうかもチェックしましょう。

さらに、報告書の提出形式や内容、対応後のフォロー体制なども比較ポイントとなります。単なる窓口ではなく、問題解決に向けた伴走が可能かどうか、信頼できるパートナーかを見極めることが、より効果的なハラスメント対策につながります。

導入の流れ

外部相談窓口サービスを導入するまでの流れを紹介します。

ここでは「さんぽみち」運営元のドクタートラストが提供する「外部相談窓口サービス[アンリ]」を例にして紹介します。

お問い合わせとご相談

まず、ドクタートラストのウェブサイトから「アンリ」に関するお問い合わせを行います。

この際、サービス内容や料金、導入に関する疑問点などを相談できるほか、他のサービスとの比較のために資料だけの請求も可能です。

契約手続き

お打ち合わせののち契約手続きに進みます。

ドクタートラスト「アンリ」の場合は柔軟な利用が可能です。

サービス開始準備

契約後、従業員が「アンリ」を利用できるようにするための準備を行います。

従業員への周知

「アンリ」の利用方法などを、社内掲示板やメール、説明会などを通じて従業員に周知します。

これにより、従業員が安心して相談できる環境を整えます。

サービス利用開始

準備が整ったら、従業員は電話やメールなどの方法で相談を開始できます。

相談は、産業保健に精通した保健師や公認心理師、精神保健福祉士などの専門職が対応します。

導入事例

以下の記事では、外部相談窓口サービス「アンリ」の導入事例や口コミを紹介しています。

外部・社外相談窓口をメンタルケアサービスとしても活用を!

外部相談窓口を設置したからといって、ハラスメントの問題が解決するわけではありません。人に相談すること自体に抵抗を感じてしまう人もいるでしょう。

しかし、働くうえで上司や同僚からのサポートが必要なように、外部相談窓口などの適切な支援を用意することで、従業員が安心して働ける環境を提供できます。

こうした安心感は心の健康にポジティブな影響をもたらし、業務に集中できる労働環境の土台となるでしょう。

ドクタートラストの外部相談窓口サービスである「アンリ」は、パワハラやセクハラ、マタハラ、カスハラといったハラスメントの相談はもちろんのこと、メンタルヘルス不調の相談に対しても対応可能です。

一般的な外部相談窓口とは異なり、産業保健に精通した医療職が窓口対応するため、迅速に対応できます。

また、匿名の相談については、相談者の了承を得た上で、本人が特定されないよう配慮をしつつ企業にも報告します。

報告に加えて、今後の対応方法まで医療職からアドバイスいたしますので、ハラスメントやメンタルヘルス不調に対して適切に対応することができるでしょう。

ご相談やお見積りは無料です。

ハラスメント対策を強化するための外部相談窓口を導入しませんか?

よくある質問(Q&A)

Q1. ハラスメント外部相談窓口とは何ですか?

ハラスメント外部相談窓口とは、企業が外部の専門機関に委託するハラスメント相談窓口のことです。

社内窓口と異なり、第三者機関が対応するため公平性が高く、相談内容が社内に漏れる心配がないため、従業員が安心して相談できます。パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラなど様々なハラスメントに対応可能です。

Q2. パワハラ防止法でハラスメント相談窓口の設置は義務ですか?

はい、義務です。

2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、2022年4月からは中小企業を含むすべての企業にハラスメント相談窓口の設置が義務づけられています。

相談窓口を設置せず、ハラスメントが発生した場合や事後措置を怠った場合、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

Q3. 社内相談窓口と外部相談窓口の違いは何ですか?

最大の違いは公平性と安心感です。

社内窓口:

- 相談内容が関係者に漏れる不安

- 利害関係による対応の偏りの懸念

外部窓口:

- 第三者機関が対応するためプライバシーが守られやすい

- 相談者が安心して声を上げやすい

- 専門知識を持った相談員による適切な対応

Q4. ハラスメント外部相談窓口を導入するメリットは何ですか?

主なメリットは3つです。

1. 相談へのハードルが下がる 社外の第三者に相談できる安心感から、ハラスメント被害の早期発見と休職・退職の防止が可能。

2. 専門知識を持った相談員が対応 二次被害を防止し、企業のリスク軽減につながる。

3. 従業員の安心と社会的信用の向上 外部窓口があることで従業員が安心して業務に集中でき、会社への信頼感も高まります。

Q5. 外部相談窓口で二次被害を防げるのはなぜですか?

外部相談窓口には、ハラスメント対応の専門知識を持った相談員(保健師、精神保健福祉士、公認心理師など)が配置されており、慎重かつ適切な対応が可能です。

社内相談員は業務や職場状況には精通していても、ハラスメント対応の専門知識が不十分な場合が多く、不適切な対応により二次被害を生む可能性があります。

外部窓口を利用することで、こうしたリスクを軽減できます。

Q6. ハラスメント外部相談窓口の選び方のポイントは何ですか?

選び方のポイントは5つです。

- プライバシー保護体制が整っているか

- 相談員の専門性:ハラスメント問題の専門知識やカウンセリング経験を有しているか

- 対応体制:対応可能な時間帯や多言語対応など自社の従業員に合っているか

- 報告とフォロー:報告書の提出形式や対応後のフォロー体制

- 信頼性:問題解決に向けた伴走が可能な信頼できるパートナーか

Q7. ハラスメント対策はなぜ重要ですか?

ハラスメント対策は人材流出を防ぎ、生産性向上につながるため重要です。

ハラスメント被害の影響:

- 被害を受けた従業員の長期休職や退職

- 人手不足による他の従業員の負担増加

- さらなるメンタルヘルス不調者の増加(負のスパイラル)

対策を行うメリット:

- メンタルヘルス不調の防止

- 従業員が安心して働ける環境

- 生産性の向上

- 社会的信用の向上

- 新たな人材採用に有利

Q8. カスハラ(カスタマーハラスメント)にも対応できますか?

はい、対応できます。

近年、職場の3大ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)に加えて、カスハラ(カスタマーハラスメント)への対応も求められています。

外部相談窓口では、顧客からのハラスメントについても相談可能で、専門知識を持った相談員が適切にアドバイスします。

Q9. 外部相談窓口の導入費用はどのくらいですか?

導入費用はサービス内容や従業員数、対応範囲によって異なります。

ドクタートラストの外部相談窓口サービス「アンリ」では、柔軟な利用が可能で、お見積もりは無料です。

まずは資料請求やお問い合わせで詳細な費用感を確認されることをおすすめします。企業規模や必要なサービス内容に応じて最適なプランをご提案いたします。

Q10. 外部相談窓口の導入にどのくらい時間がかかりますか?

導入までの流れは以下の通りです。

- お問い合わせとご相談

- 契約手続き

- サービス開始準備

- 従業員への周知

- サービス利用開始

企業規模や準備状況によりますが、スムーズに進めば数週間程度で導入可能です。

ドクタートラストでは導入から運用まで丁寧にサポートいたしますので、初めての企業様も安心してご利用いただけます。