メンタルヘルス不調は、上司や同僚との人間関係や業務量、業務内容、報酬、プライベートの状態など、さまざまな原因が複雑に絡まっており、企業としての対応も一筋縄ではいきません。

従業員のメンタルヘルス不調を放置すれば休職や離職につながる一方、こうしたリスクの管理はストレスチェックや産業医による高ストレス者面談だけでは難しい現状があります。

そこで本記事では、公認心理師を活用したメンタルヘルス対策方法や導入のハードル、外部相談窓口の活用までを解説します。

目次

公認心理師とは?企業での活用が進む背景

公認心理師は、心理職では日本初、かつ唯一の国家資格であり、2017年に施行された公認心理師法によって誕生した比較的新しい資格です。

健康経営が注目されるなど、職場における心の健康づくりが重視されており、企業のメンタルヘルス対策においても公認心理師の専門性が注目されています。

公認心理師と臨床心理士の違い

今まで心理職の資格には臨床心理士がありましたが、こちらは民間資格であり、主に医療や教育、福祉などの分野で活躍しています。

この二つの資格は、心理学的な知識と技法を用いてカウンセリングなどを行う専門職であることに変わりはありませんが、近年は、公認心理師が産業領域、つまり職場でのメンタルヘルス支援においてその専門性を発揮することが期待されています。

企業で公認心理師ができること

企業において公認心理師の専門性を活かせる場面は多岐にわたります。

ストレスチェックの実施

まず、ストレスチェックの実施者となることができます。

(検査の実施者等)

第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

1 医師

2 保健師

3 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師出所元:労働安全衛生規則

つまり、厚生労働省が定める研修を修了すれば、医師・保健師などと同様にストレスチェックの実施者として従事することが可能です。

公認心理師が日頃から事業場の状況を把握できている場合、より現場に即したフィードバックが期待できます。

カウンセリング・復職支援

企業内のカウンセラーとして、公認心理師は従業員のメンタルヘルス不調や職場内の人間関係、プライベートの悩みまで幅広く対応できます。

また、休職中の従業員に対する復職支援も重要な役割のひとつであり、復職プログラムの立案や面談対応を通じて、職場復帰のサポートを行います。

管理職支援・教育

公認心理師は、メンタルヘルス対応に不安を抱える管理職や人事担当者に対して、個別の助言や相談支援を行うことができます。

また、ハラスメント防止研修や傾聴スキル研修など、管理職層を対象とした教育プログラムの設計・実施にも対応可能です。

相談窓口の相談員

社内に心理的安全性を築くためには、従業員が安心して相談できる仕組みが不可欠です。

相談窓口において、公認心理師はその中立的な立場と専門性から、従業員の悩みに寄り添い、組織内の信頼構築にも貢献します。

特に、匿名性が担保される外部相談窓口は、社内では言いづらい悩みの吐露にもつながりやすく、企業のリスクマネジメントにも寄与します。

公認心理師になるためには

公認心理師の資格を取得するためには、公認心理師試験を通過しなければいけません。

そして、この公認心理師試験の受験資格を得るためには、経過措置を含めた以下の6つの区分があります。

| 区分 | 受験資格取得方法 |

| A | 4年制大学において法令で定める科目を履修(25科目)+大学院において法令で定める科目を履修(10科目) |

| B | 4年制大学において法令で定める科目を履修(25科目)+法令で定められた施設で2年以上の勤務 |

| C | 4年制大学において法令で定める科目を履修(25科目)+外国の大学院において心理に関する科目を履修 |

| 外国の大学において心理に関する科目を履修+大学院において法令で定める科目を履修(10科目) | |

| 外国の大学において心理に関する科目を履修+法令で定められた施設で2年以上の勤務 | |

| 外国の大学において心理に関する科目を履修+外国の大学院において心理に関する科目を履修 | |

| 外国の大学院において心理に関する科目を履修+外国の心理職の資格を取得 | |

| 公認心理師法施行日(2017年9月15日)以前に4年制大学に入学し法令で定める科目を履修(23科目)+大学院において法令で定める科目を履修(10科目)+心理的支援業務に1カ月以上従事 | |

| D1 | 公認心理師法施行日(2017年9月15日)以前に大学院において法令で定める科目を履修(6科目) |

| D2 | 公認心理師法施行日(2017年9月15日)以前に大学院へ入学、それ以降に法令で定める科目を履修(6科目) |

| E | 公認心理師法施行日(2017年9月15日)以前に4年制大学において法令で定める科目を履修(12科目)+公認心理師法施行日(2017年9月15日)以後に大学院において法令で定める科目を履修(10科目) |

| F | 公認心理師法施行日(2017年9月15日)以前に4年制大学において法令で定める科目を履修(12科目)+法令で定められた施設で2年以上の勤務 |

パターンB、C、Fの条件である「法令で定められた施設」は全国で10施設のみです。(2025年7月1日現在)

こうした厳格なプロセスを経ることで、一定以上の専門性が担保されています。

社内配置の課題と現実的な代替策

いくら公認心理師がメンタルヘルス対策において重要だとしても、社内で直接雇用することは、人件費や採用活動の面で多くの企業にとって現実的ではありません。

また、専門性の高い職種であるため、適切な人材を見つけること自体が困難です。

しかし、外部相談窓口を設置することで、社内に公認心理師がいなくても従業員が安心して専門家に相談できる体制を整えることが可能です。

外部相談窓口「アンリ」のメリットとは

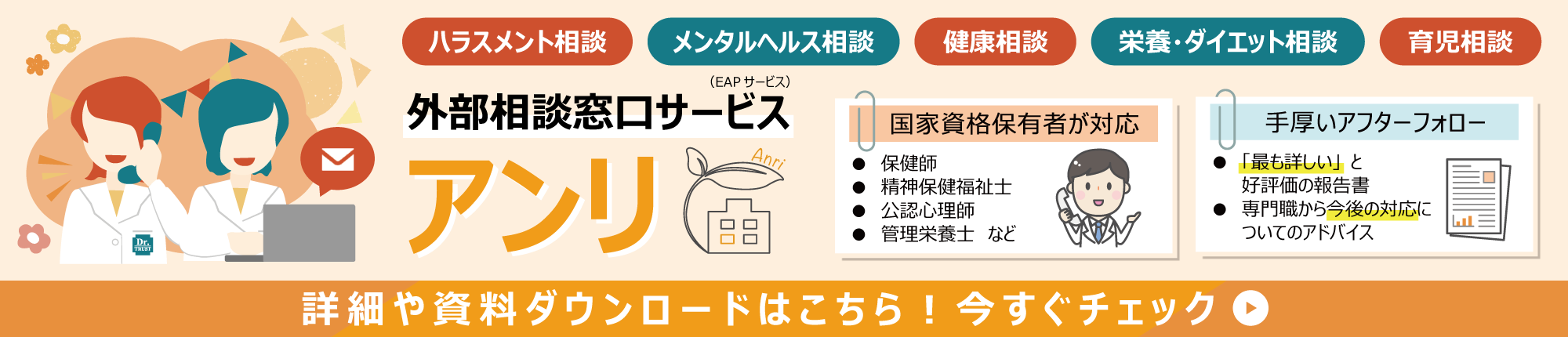

ドクタートラストでは、公認心理師が対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しています。

このサービスを活用することで、社内で公認心理師を雇用しなくても、専門的な対応を外部に委託できます。

ドクタートラストの外部相談窓口「アンリ」は、窓口受付時から専門職が対応できるため、迅速な対応が可能です。

また、公認心理師以外にも、保健師や精神保健福祉士、管理栄養士、保育士など国家資格所有者が揃っているため、さまざまな悩みに対して一元的に対応できる特徴があります。

これは、企業のメンタルヘルス対策として、手軽かつ効果的な導入手段と言えるでしょう。

公認心理師の専門性を企業運営にどう活かすか

心の不調は外見からは分かりにくく、対応が難しいものです。

だからこそ、専門職による適切な支援体制の構築が求められています。

公認心理師の専門性をうまく活用することで、従業員の安心感を高めながら、企業の健康経営を実現することができます。

社内だけでは抱えきれない複雑なメンタルヘルスの課題こそ、専門家の力を借りることで効果的な解決策を見出すことができるのです。

企業のメンタルヘルス対策において、公認心理師は今後ますます重要な役割を担うことになるでしょう。

ドクタートラストの外部相談窓口「アンリ」の活用を通じて、その専門性を組織運営に活かしていくことをおすすめします。