この記事は8分で読めます

「いじめ」や「嫌がらせ」といった迷惑行為を意味するハラスメントは企業の大きな課題であり、法律上もハラスメントをなくすため、防止するための対策が義務づけられています。

今回は、職場におけるパワハラやモラハラ、セクハラをなくすための対策をわかりやすく解説します。

目次

ハラスメントとは?その種類は?

ハラスメントとは、人に対する「いじめ」「いやがらせ」などの迷惑行為を指し、職場においては主として「パワーハラスメント」、「セクシュアルハラスメント」、「マタニティハラスメント」により、労働者の就業環境が害されることが近年大きな課題とされています。

| パワーハラスメント(パワハラ) | 優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境が害されること |

| セクシュアルハラスメント(セクハラ) | 意に反する性的な言動によって、労働条件で不利益を受けたり、就業環境が害されること |

| マタニティハラスメント(マタハラ) | 妊娠・出産したことに関する上司や同僚からの言動により、就業環境が害されること |

マタニティハラスメントに類似するハラスメントとして、育児休業を取得しようとする、あるいは取得した男性労働者への「パタニティハラスメント(パタハラ)」、介護休業を取得しようとする、あるいは取得した労働者への「ケアハラスメント(ケアハラ)」もあり、これらをまとめて「妊娠・出産・育児休業等ハラスメント」といいます。

職場のハラスメントの詳細は以下のサイトを参照ください。

ドクタートラスト「職場におけるハラスメントについて」

なぜハラスメントをなくすための対策が重要なのか

企業にはハラスメントをなくすための対策が義務付けられていますが、ハラスメント対策は「ハラスメントをなくす」以外にも、職場に好影響をもたらすことが知られています。

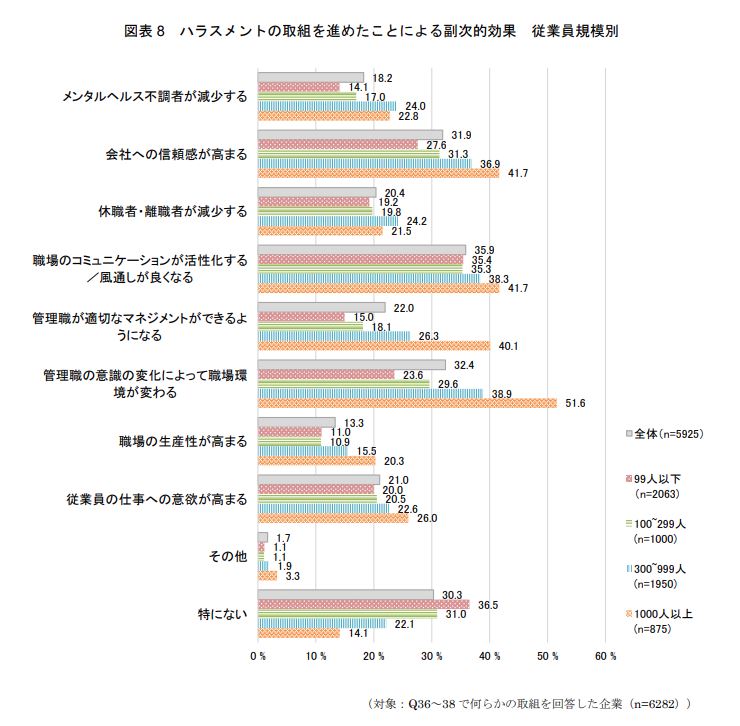

2021年4月に厚生労働省が公表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、「ハラスメントの取組を進めたことによる副次的効果」として、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」、「管理職の意識の変化によって職場環境が改善する」、「会社への信頼感が高まる」など、職場環境や雰囲気改善に役立っているようです。

出所:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社「令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」

また、職場でのハラスメントにより、うつ病などの精神障害を発病し労災補償を受けるケース、特に上下関係や対人関係による件数が年々増加しており、ハラスメントをなくすための対策は、もはや避けて通ることができません。

| 年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 精神障害の労災補償の支援決定件数全体 | 436件 | 497件 | 472件 | 498件 | 506件 | 465件 | 509件 |

| (ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた | 55件 | 69件 | 60件 | 74件 | 88件 | 69件 | 79件 |

| 上司とのトラブルがあった | 17件 | 21件 | 21件 | 24件 | 22件 | 18件 | 21件 |

| 同僚とのトラブルがあった | 3件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 5件 |

| 部下とのトラブルがあった | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1件 |

出所:厚生労働省「個別労働紛争解決制度実施状況」、「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状」各年度版

ハラスメントをなくす、防止するための対策

職場でのハラスメントをなくす、防止するための対策は、法令で義務づけられているほか、各企業や職場ごとに独自に行っているものもあります。

以下では、法令で定められているハラスメントをなくす、防止するための対策、および企業や職場での工夫をそれぞれみていきます。

ハラスメントをなくすための対策の法令根拠

ハラスメントをなくすための対策を義務づけている法令根拠は以下のとおりです。

パワハラ

パワハラをなくすための対策は労働施策総合推進法30条の2などで義務づけられています。

第9章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

(雇用管理上の措置等)

第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

(国、事業主及び労働者の責務)

第30条の3 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第1項の措置に協力するように努めなければならない。

出所:労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)

セクハラ

セクハラをなくすための対策は男女雇用機会均等法11条などで義務づけられています。

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

出所:男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント

マタハラ、パタハラ、ケアハラで知られる「妊娠・出産・育児休業等ハラスメント」をなくすための対策は、男女雇用機会均等法11条の3、育児・介護休業法25条などで義務づけられています。

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第11条の3 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

出所:男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

出所:育児・介護休業法育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)

ハラスメントをなくすため企業に義務づけられている対策

これら法令根拠を踏まえ、企業に義務づけられているハラスメント対策は、大きく「ハラスメントをなくすため、防止するため」と「ハラスメントが発生したあとの対応」の2つに分かれます。

まず、ハラスメントをなくすため、防止するためとしては、「会社としての方針の明確化」があります。

事業主自身が「職場でハラスメントがあってはならない」と方針を明確にするとともに、ハラスメントをした者(行為者)には厳正に対処することを文書で規定し、全従業員に周知・啓発することを指します。

次に、ハラスメントが対応した場合の対応として「相談窓口」の設置が求められているほか、事実関係の迅速かつ適切な対応、および措置を実施しなくてはなりません。

また、このときには相談者などのプライバシーを保護するのはもちろん、相談したことなどを理由に不利益取扱いを行ってはなりません。

ハラスメントをなくすために職場で独自に行っている対策

また、ハラスメント対策は、企業ごとに独自の取り組みもさまざま見られます。

企業事例は厚生労働省が運営している「あかるい職場応援団」に掲載されていますが、このうち特徴的なものを以下にご紹介します。

労使会議で課題を共有する

ハラスメントをなくす対策は、労使間で足並みをそろえる必要があります。

全国で宿泊施設を運営するO社では、定期的に労使会議を開催し、職場の課題を共有し、必要に応じて対応しています。

外部講師や若手の力を利用する

サービス業のD社では、職場環境改善の一環として、若手・中堅社員から選ばれたメンバーでプロジェクトチームを作り、会社の経営陣に対して提案を行う制度を導入し、社内コミュニケーションの活性化につなげています。

また、管理職に対しては、外部講師によるセミナーを年に1回実施し、ハラスメントが何であるかを具体的に理解してもらう機会を設けています。

ハラスメント専用の委員会を設置

製造業のB社では、社長を委員長として「セクハラ・パワハラ撲滅委員会」を立ち上げています。

委員には各職場および労働組合から選任し、事例を交付することで守秘義務も貸しています。

委員は職場の相談窓口としての役割を担い、事案発生時には管理部長に報告する体制を整えています。

ハラスメントに対応した相談窓口

今回は、職場におけるハラスメントをなくすための対策をわかりやすく解説しました。

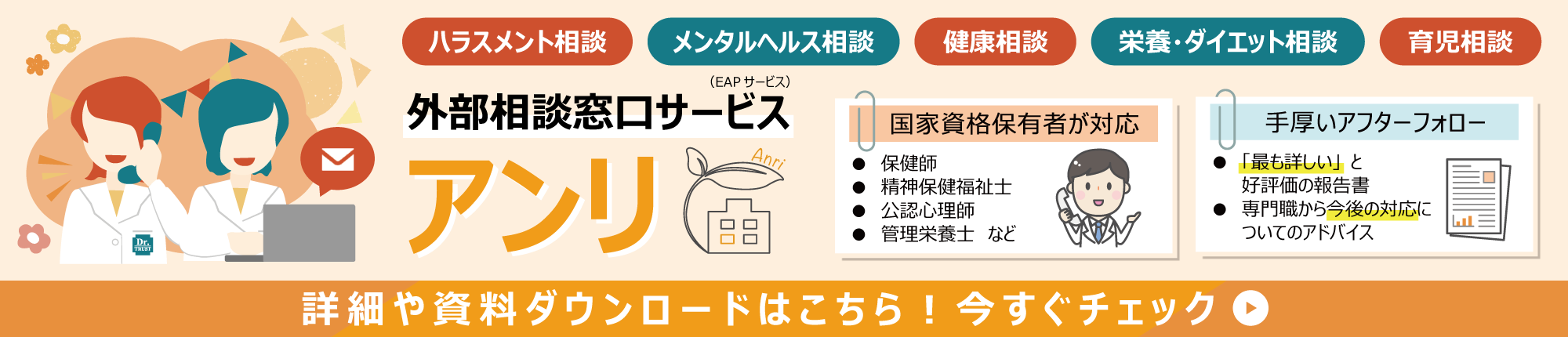

「さんぽみち」を運営するドクタートラストでは、ハラスメント対策の窓口として運用可能な「外部相談窓口サービス[アンリ]」のほか、ハラスメントに精通したコンサルタントによるセミナーや、職場環境改善に活かせるストレスチェックサービスなどを提供しています。

ハラスメント対策をトータルでご支援できますので、お気軽にご相談ください。