精神保健福祉士は、精神疾患を持つ人の社会復帰や自立を支援する国家資格です。

近年、企業におけるメンタルヘルス不調が社会問題となり、2024年度には精神障害に関する労災認定件数が1,000件を超えました。

これは過去最多であり、企業におけるメンタルヘルス対策が喫緊の課題となっていることを示しています。

こうした状況のなか、病院や福祉領域で活躍してきた精神保健福祉士が、企業の現場におけるメンタルヘルス支援の担い手として注目されつつあります。

この記事では、精神保健福祉士の概要やなり方、企業で果たす役割などについて解説します。

目次

なぜいま精神保健福祉士なのか

かつて精神保健福祉士といえば、精神科病院で患者や家族を支援する専門職というイメージが強いものでした。

しかし現在では、学校や行政機関、そして企業にまで活躍の場が広がっています。

その背景には、精神障害に起因する労災の増加や、企業における「健康経営」への関心の高まりがあります。

2015年からはストレスチェック制度が義務化され、さらに2017年には公認心理師が誕生するなど、国全体として働く人のメンタルヘルスを守る流れが加速しています。

精神保健福祉士は、予防から復帰支援まで幅広い支援が可能です。

従業員が心の不調を抱える前に対応する一次予防、早期発見・早期対応を行う二次予防、そして休職後の復帰や再発防止をサポートする三次予防。そのすべてをカバーできる専門職は決して多くありません。

精神保健福祉士が注目される理由はここにあります。

精神保健福祉士とは

精神保健福祉士は1997年に創設された国家資格で、精神的な不調を抱える人々が社会参加できるように支援する専門職です。

かつては、PSW(Psychiatric Social Worker)と呼ばれ、医療機関の中(精神科)での支援が中心でした。

しかし、近年はその活動範囲が広がり、MHSW(Mental Health Social Worker)という名称が定着しつつあります。

精神保健福祉士は、医療の場においては入院患者の退院後の生活設計を支援したり、福祉の場では就労や日常生活のサポートを担ったりします。

そして企業では、従業員の相談に応じるだけでなく、ストレスチェックの実施、職場環境の改善、さらにはハラスメント対策まで幅広く関わることができます。

精神保健福祉士は単に「相談に乗る人」ではなく、組織全体の健康を支える仕組みづくりにまで関与できる専門職なのです。

精神保健福祉士になるには

精神保健福祉士になるためには、国家試験に合格する必要があります。

受験資格を得るためのルートはいくつかあり、代表的なものは以下の3つです。

- 保健福祉系大学等で指定科目の履修し卒業する方法

- 福祉系大学等を卒業後、実務経験を積む方法

- 一般の大学等を卒業後、一般養成施設等で学ぶ方法

すでに社会福祉士の資格を持っている人は、短期養成施設で半年学ぶだけで受験資格を得られるケースもあります。

このように、学歴や経験に応じて複数の道が用意されています。

企業における精神保健福祉士の役割

企業において精神保健福祉士が担う役割は多岐にわたります。

たとえば、ストレスチェック制度の実施や高ストレス者への面談に加え、結果を分析して職場全体の課題を明らかにし、改善策を提案することができます。

また、従業員一人ひとりの相談に応じることも重要な仕事です。

ストレスやハラスメントの悩み、さらには家庭の事情に起因する不調まで幅広く対応し、早期発見・早期対応につなげます。

さらに、休職者が復帰する際には、産業医や上司と連携しながら段階的な復職プランを設計し、再発を防ぐ支援も行います。

こうした取り組みは、単に個人の支援にとどまらず、組織全体の健康を底上げする役割を果たしています。

外部相談窓口という選択肢

とはいえ、自社で精神保健福祉士を常勤雇用することは、人材確保の難しさやコストの問題があり簡単ではありません。

そこで注目されるのが、外部相談窓口の活用です。

外部相談窓口を利用すれば、専門職に気軽にアクセスでき、従業員は匿名で安心して相談できます。

また、複数の専門家が在籍するサービスであれば、精神保健福祉士だけでなく、公認心理師や保健師、管理栄養士など多様な専門家からサポートを受けることができます。

これは、従業員にとっての大きな安心材料となり、企業への信頼感につながります

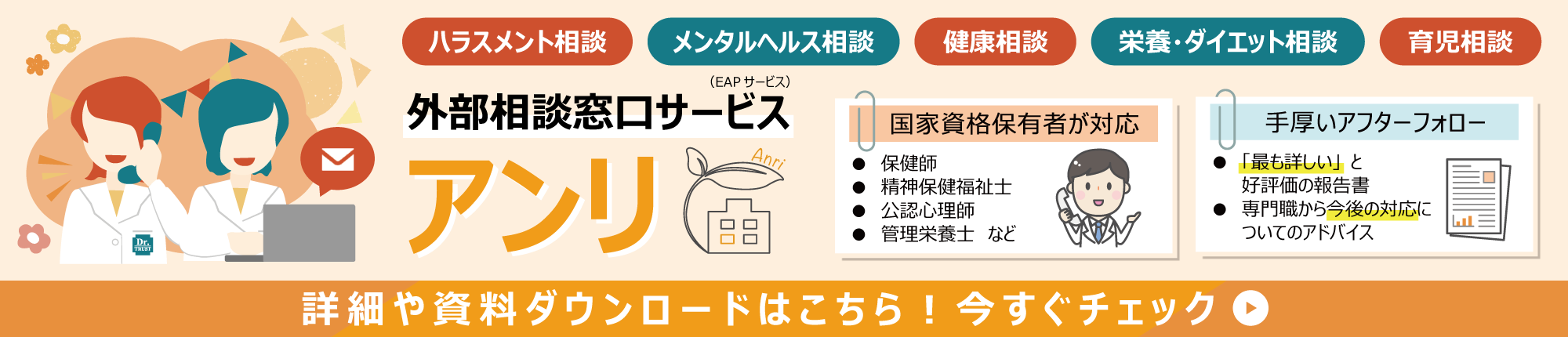

精神保健福祉士の外部相談窓口なら「アンリ」

ドクタートラストでは、精神保健福祉士などの国家資格所有者が直接対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しています。

このサービスを活用することで、精神保健福祉士を雇用することなく、専門的な対応を外部に委託できます。

「アンリ」は、窓口受付時から専門職が対応するため、迅速な対応が可能です。

また、精神保健福祉士以外にも、保健師や公認心理師、管理栄養士、保育士など国家資格所有者が揃っているため、さまざまな悩みに対して一元的に対応できる特徴があります。

これは、企業のメンタルヘルス対策として、手軽かつ効果的な導入手段と言えるでしょう。

「従業員が安心して働ける環境を整えたい」「健康経営を推進したい」とお考えの企業さまは、ぜひ一度アンリをご検討ください。

精神保健福祉士を活用して企業を成長させる

精神保健福祉士は、病院や地域福祉にとどまらず、企業におけるメンタルヘルス対策のキーパーソンとして活躍の場を広げています。

ストレスチェックから職場復帰支援、環境改善まで幅広く関われる専門性は、今後さらに社会で必要とされるでしょう。

そして、自社での雇用が難しい場合でも、外部相談窓口を活用することで精神保健福祉士の支援を受けることが可能です。その最適な選択肢のひとつが「アンリ」です。

従業員の心の健康を守ることは、企業の成長にも直結します。

今こそ精神保健福祉士を取り入れたメンタルヘルス対策を検討してみましょう。

よくある質問

Q:精神保健福祉士と公認心理師の違いは何ですか?

A:精神保健福祉士は社会復帰・自立支援が専門で、組織全体の健康づくりや環境改善に関われます。公認心理師は心理アセスメント・心理療法が専門です。企業では、精神保健福祉士は予防から復職支援まで幅広く対応できる特徴があります。

Q:外部相談窓口のメリットは何ですか?

A:主なメリットは、匿名での相談が可能、常勤雇用と比べて大幅なコスト削減、複数の専門職への相談、24時間対応などです。特に中小企業では専門職の確保が困難なため、外部委託は効果的な選択肢となります。

Q:精神保健福祉士はストレスチェック実施者として適していますか?

A:はい、非常に適しています。一次予防(未然防止)、二次予防(早期発見・対応)、三次予防(復職支援・再発防止)のすべてに対応でき、ストレスチェックから職場環境改善まで包括的にサポートできます。

Q:企業で精神保健福祉士が必要な理由は?

A:2024年度に精神障害の労災認定件数が1,000件を超え、企業のメンタルヘルス対策が急務となっています。精神保健福祉士は従業員相談、ストレスチェック、環境改善、復帰支援など幅広い専門性で健康経営を支援できます。

Q:ドクタートラストの「アンリ」の特徴は?

A:精神保健福祉士などの国家資格保有者が窓口受付時から直接対応し、迅速な支援が可能です。多様な専門家(保健師、公認心理師、管理栄養士、保育士等)が在籍し、さまざまな悩みに一元的に対応できます。

関連キーワード:精神保健福祉士、MHSW、企業メンタルヘルス、外部相談窓口、アンリ、健康経営、ストレスチェック、労災認定